|

パッションフルーツは熱帯性の植物で。6年前沖縄の石垣島を観光で訪ねた時に食べてパッションフルーツの味が忘れられず、福岡でも栽培が出来ないものかと考えていました。偶然苗を福岡のガーデニングの店で入手したのが栽培の始まりです。 もしパッションフルーツを趣味で栽培される方でお話を聞かせて頂く方がいらっしゃれば情報交換のために私のメールアドレスをお知らせしておきます。ja6atl@jarl.com です。 |

|

先ずこの植物の生育温度はやはり熱帯植物だけあって20度以上が必要で、20度以下では本体の芽は成長しますが花芽がなかなか付きません。一番好む温度は20度〜25度のようです。 |

|

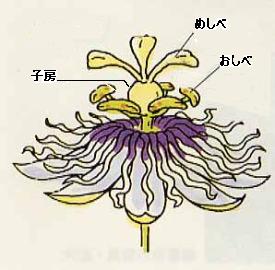

パッションフルーツの開花は、なかなかユニークです。 |

|

|

|

|

花は良い香りがし沢山咲くと辺り一面にほのかな透き通るような香りがします。開花から30分ぐらい経過して花粉が乾くと受粉し易くなりますので、筆先や指の先で雄しべから花粉を取って雌しべにくっ付けるやり方で人工受粉をしますが結実率は90%ぐらいで問題はないようです。 |

|

受粉後3日もすると右の写真の様に可愛い実が顔を覗かせますが、やがてぐんぐん大きくなり5日目にはピンポン玉ぐらいの大きくなります。そのスピードは天候や株の栄養状態で異なりますが、水の補給が充分でないと成長が遅れるようです。 |

|

|

しかし水を切らすとたちまち果実に皺が出来て枝全体に勢いが無くなり、更に進むと多くの花芽が落ちてしまう事がありますので要注意です。水不足はこの植物にとっては大問題でほかの植物より一段と敏感です。特に鉢植えは要注意です。水不足時の花の状態です。(ページにジャンプ)果実は直径5cm〜6cm重さは60gr〜80gr近くまで大きくなります。 |

|

実が紫色になって更に収穫までは、花が咲いて受粉から収穫まで凡そ夏場で60日から65日掛かります。 |

|

|

|

|

収穫時期では熟した果実はほっておけば自然に落下します。この時期になると手で少し実を持ち上げると直ぐに果実が枝から離れて収穫出来ます。 |

|

|

収穫した果実は収穫後、数日置いて表面に少し皺が出た頃が食べごろです。 |

|

さて8月に入り収穫がはじまりましたが、毎日暑いので水やりが大変です。とうとう水不足で遂に1本の株が枯れて来ました。小さ目の鉢に3本も植えたのが間違いだった様で、10個以上の実が熟成しないまま枝を切り落とす事になりました。 |

|

|

前にも述べましたが、果実が熟成して落下寸前になると触っただけで落ちてしまいます。これで果実の熟成が判ります。 |

|

ところで先日パッションフルーツの実を一晩冷蔵庫で冷やして食べてみましたが、甘みが強く美味しくお勧めです。ところがうっかり一個を冷蔵庫に入れたまま忘れてしまい一週間ほど入れたままになり、思い出して冷蔵庫から出して食べてみましたら酸味が強くなっていました。今年の果実は昨年より甘みが強く美味しいと思っていたのですが,

かなり酸味が強くなっていました。 |

南国の果物だけにまだまだわからないところがたくさんありますが、じっと観察していると興味が尽きません。果実を食べるのが目的で栽培してきたのですが、栽培が進むにつれて植物の育成の面白さにだんだん引かれてしまいとうとう平成18年で4年目になりました。 |

|

|

10月8日にもパッションフルーツの花がまだ咲き続けています。 |

|

11月1日めっきり朝夕は寒くなりました。そろそろビニールハウスのビニールをかける時期が近づいたので準備をしています。 夏に多くの実を付けた枝はこのままでは来年花が咲くのが遅くなります。思い切って短くしています。ただ困ったのが秋に結実した枝が結構あるので極端な切り詰めはしませんが、来年の事を考えながら切り詰めています。 |

秋から冬の晴れた日は太陽電池で発電してファンを回してハウスの中に風を起こし、上部の温度が上がり過ぎないようにハウス内の空気をかき回します。ただ陽が射している時だけしか回りませんが、陽が射している時が暑い時ですから効果があるかな??まあ気休めかな??太陽電池は16V500mAの容量があり、8Wですから団扇以上の風が出ます。冷え込む夜間は少なくとも霜に当てないためハウスの中は5度以上には設定したいものでそろそろ電気ヒーターも準備してます。また日中も温室内が35度以上にはしたくありませんし、水の補給も充分して置きます。 |

|

1月10日現在まだ実は熟していません。やはり温度が低いと成熟が遅れており、温室とはいえ5度近くまで室温が下がります。 |

|

3月も終わりになりました。気温が日中で15度を超えて朝夕の気温も10度近くなったので、そろそろビニールハウスのカバーを取る時期になりました。カバーをしたままですと開放にしても30度を越えて、どうかすると40度近くなります。折角の花芽を痛めてしまうかもしれません。花芽は20度になると付きますが、あまり温度が高いと駄目です。 |

|

|

4月4日 早々にヒーターも収納してしまった所、今朝は相当な寒さだったようです。寒暖計の最低気温は4度まで下った事を示していました。

|

|

4月9日 |

|

|

4月15日 |

|

5月になり毎日花が一つ二つと咲いています。どうやら結実したものも10個近くなりました。花の数はどんどん増えてくると受粉が大変です。また水も管理が大切になります。 |

|

|

6月1日に撮影したのですが、いつの間にかパッションフルーツが鈴なりです。この写真だけでも20個はあるかな。中にはかなり大きくなった物もありますが、少し成りすぎなようなので幾つか摘果しましたが、やはり折角実を付けたのでと甘い考えで残したのですが全部が大きくなってくれるといいですね。このところ開花する数が減ってきました。 |

|

7月10日梅雨の雨が続いています。時々花も咲きますが、雨の中では受粉がうまく出来ません。たとえ出来ても雨が降ると花粉が流されて駄目です。あきらめましょう。

|

|

|

7月18日どうやら梅雨も明けたようで、気温もかなり高くなってきました。雨が長く降っている間に植物の爆発的な成長がありました。 |

|

さて収穫した果実もだいぶ増えて食べましたが、写真のように表皮がただれている果実が幾つか出てきました。 |

|

|

8月18日 既にお盆も過ぎ、果実の収穫も毎日2個から4個ぐらいになっています。お陰で今年はたっぷり食べられそうです。 |

|

8月もいよいよ終わりました。パッションフルーツのハウスの中は写真のような物凄い事になっています。 |

|

|

9月6日収穫も順調ですが、相変わらず大きいのや小さいのがあります。皺が出て食べごろに冷蔵庫で一晩冷やして食べると美味しいですね。やはり実が大きい方が果汁も多く美味しさは格別です。ところで左の写真のように同じ株でありながら果実の色がこんなに違います。熟成度もおなじですが、色は黄色から赤更には赤紫までと色々です。特に夏の終わりの収穫には黄色のままで熟している果実が多くなったようです。全く別の品種のように見えます。 |

|

9月10日 朝夕は25度を切る気温になりました。 |

|

|

9月17日再び花が咲き始めました。朝夕の気温が25度近くに下がってきたので花芽が大きくなって再び咲き始め昨日は8個今日は10個以上咲きました。このまま受粉して結実しても収穫は12月か来年正月かと言う所です。ただ今日は折角沢山咲いたのですが雨が降り受粉は出来ませんでしたが、爽やかな香りが漂っていました。 9月26日 あまりにも新芽の枝が伸びてハウスの中が込み合って日光が通らなくなり、生育に支障を来しそうなので、花芽が無い枝の剪定を実施しました。 |

|

10月10日雨模様の一日です。最低気温も20度まで下がってきましたが、例年よりは高めです。9月中旬に咲いた花から結実した実がこんなに大きくなりました。このまま少しでも気温が高いと年内の収穫が期待されます。 |

|

|

11月3日 気温が下がってきました。朝夕は10度ぐらいまで下がってきます。そろそろハウスのビニールを掛ける準備を始めました。現在の株は既に4年になります。そろそろ新しい株に交替させる為掘り起こす事にしました。根がどんな状態になっているのか興味のある所なので、観察してみる事にしました。 |

|

どうやら寒さも本格的になってきました。最低気温も5度近くまで下がってきましたのでハウスのビニールを掛けることにしました。久しぶりのビニールハウスになりました。ハウスの枠からはみ出していた枝はかなり切り込んでいます。お陰で犠牲になった果実もかなり出てしまいましたが、来年の春の新しい芽に期待しています。 |

|

|

小さな鉢に植えていた苗が大きくなっていましたが、ハウスの中に移動しようと鉢ごと動かしたら、鉢の水抜き穴から地面に伸びた根が大きくなり鉢が動かないので無理に動かしたら根が切れてしまいました。あらためてパッションフルーツの旺盛な成長力にびっくりさせられました。ハウスに入れましたが根が減ったためにこの株の勢いが落ちたようで直ぐに水不足になってしまいあわてて水遣りです。 |

|

とうとう2008年になりました。正月は福岡も気温が5度を切る時が多くなり朝夕は温風ヒーターが動きますが、500Wでは少々温度が上がりません。まあ冬は植物が死滅しないですむ温度に保てれば結構だとしています。それでも昨年実を付けた株で実が20個近く熟成しています。さあ収穫は今月末ごろでしょうか。 1月末で2個だけ収穫残りは2月になる。 |

|

|

今日は2月27日寒い雨模様です。でもビニールハウスの中では紫色のパッションフルーツが凡そ20個ほどなっています。 |

|

(1) (1)  (2) (2)

|

3月15日気温が日中でも15度を越えるようになりました。 |

|

覆いを外した株(1)では既に新しい芽も出てきており気温さえ上がれば勢い良く伸びてくるでしょう。 |

|

|

4月5日 いよいよ日中で気温が15度以上まで上がってきましたし、最低気温も7,8度まで上がってきましたのでビニールの覆いを取る事にしました。やはり低温の影響で葉の色が黄色くなってあわれな姿になっています。しかし既に新芽もかなり伸びていますので大丈夫でしょう。これからぐんぐん伸びだすでしょう。やはり太陽の光を思い切って当てることが大事な時期です。此処までくれば大丈夫ですね。とうとう昨年の秋の果実が数個残っていますがこのままにしてきます。 |

|

5月も18日ともなると日中は動くと汗ばむ陽気になりました。日中の気温が20度を超えて来たので花芽がかなり付いてきました。しかし今年は昨年より生育が1ヶ月ほど遅い様です。ハウスのビニールカバーの取り外し時期が少し早過ぎたような気がします。 |

|

|

6月3日 今年の花が咲きましたが、最初の一番花は6月1日でしたが、うかつにも咲いた事に気が付きませんでした。 |

|

最初に花が咲いたのは昨年育てた新しい苗からで、7個の花のうち5個を占めています。残り2個は古い苗です。新しい芽が出てツルが伸びてきましたが、葉を見ると歴然て、新しい苗には勢いがあり葉の色も写真のように濃い緑です。比較して3年生は葉のミドリが薄く元気がなさそうです。考えられることは鉢の中で育てているので長年栽培すると栄養分が不足してくるからでしょう。また樹勢が落ちてきたのかもしれません。パッションフルーツは一般に5年から6年で植え替えたほうが良いと言われていますが、鉢で育てる時は3年ぐらいで植え替えた方がよさそうです。土の栄養分が不足してきます。また冬場まで実をつけさせた事が問題であった可能性もあります。木が弱ってきて回復に時間がかかります。 |

|

|

右の写真の左の新しく伸びてきた枝と右側の新しく伸びてきた枝は明らかに色が違います。右の枝は3年苗で左の枝葉1年苗です。どちらも鉢植えですが、やはり本格的に栽培するなら直接土地に植えたほうがかなり良さそうです。 |

|

|

6月9日: 6月3日に咲いた花が結実し此処まで大きくなりました。まだまだ小さいのですが、長さはピンポン玉ぐらいになっています。6日間でピンポン玉程度の大きさと言うのは相当な成長スピードですな。この実を収穫するのは八月の前半でしょう。6月3日をスタートに4個、4個、3個、4個と9日までにほぼ毎日4個の花が咲きました。合計すると30個近くの花が咲きました。幸い雨も降らなかったのでほぼ全部人工授粉が出来ました。さて結実の確立はどの位でしょうか。古い苗と新しい苗からの花は1:2ぐらいの数になりそうです。 6月17日今日の開花は久しぶりに10個を数えました。昨日が8個でしたから、最初の開花からおよそ60個の開花ですが、受粉確立は雨降りの日もあり80%でしょう。一部にはめしべの発育不良の花もありました。 |

|

6月21日朝からの雨でせっかく咲いた花の受粉が出来ません。 今日の開花は21個でしたが、ハウスの外に置いていた株の開花が多くなっています。まあ加温なしで福岡で育てると花芽が遅れ開花はどうしても6月に入ってからになります。やはり加温できるハウスが無いと開花の最盛期に梅雨に入り、受粉できず実の数が少なくなってしまいます。 あるいは花の雨除けの方法を考える必要がありそうです。受粉成功

|

6月28日 今日も雨でせっかく咲いた花もこの雨では結実が難しいでしょう。雨が止んだ短時間に受粉してみましたが、おそらくほとんど駄目でしょうな。毎日10〜15個の花が咲きますが、この梅雨で受粉率は半分と思います。それでもハウスの中はもう80個近くの実がなったのではないでしょうか。さてどこまで大きくなるか、大きな実は既に限度まで大きくなっておりテニスボール位のもあるようです。こんな果実ばかりだと良いのですが、そろそろ一枝あたりの果実の数を気にしながら受粉しています。一枝にまあ3個が限度でしょう。弱そうな(葉っぱの数が少ない)枝では2個止まりです。 |

|

開花前の数個の蕾にこんな穴が開いて、落花してしまいました。虫が食い破ったと思われますが、どんな虫かわかりませんが、初めてのケースでした。よく観察する必要があります。 7月5日 気が付いたら沢山の果実がぶら下がっていました。結構大きくなっています。このまま残り50日ぐらいで収穫する実が出るでしょう。ところで7月に入り花の咲き方が少なくなり7月8日にはまったく一つも咲きませんでした。やはり日中の気温が30度を超えるようになると花があまり咲きません。6月末まで一日に十数個の開花でしたが、このところ一つか二つしか咲きません。蕾も黄色くなって落ちてしまいます。これでしばらく受粉作業はお休みです。気温が25度近くまで下がってくるとまた花芽が出てくるでしょう。 そうなるとやはり9月まで開花は駄目かな。 |

|

古い株が少しおかしくなっていました。調べると昨年起こった水のやり過ぎによる根腐れの兆候が出ています。梅雨で降った水が鉢の中で排出されず土がジャブジャブになっています。慌てて水を出そうとしましたが、相当根がダメージを受けて元気ありません。原因を調べようと鉢を動かしたが、まったく動きません。どうも鉢の水抜きの穴から根が地面に這い伸びて大きく根を張ったようです。そのため水抜き穴がまったくふさがってしまい土中の水が抜けない状態になっているようです。そのため鉢の中の根が傷んでしまったようで、かろうじて呼吸している感じです。早速別に穴を開けて水をはかすようにしました。さて直ればよいのですが。思いも掛けないトラブルでした。鉢での長年の栽培はこんな問題もあります。 |

|

|

7月9日 連日の暑さで一部に水不足が起こり果実まで皺が出て来て慌てました。鉢栽培は難しく手間が掛かります。夕方水をたっぷり補給しましたが、明日の朝には元に戻っておれば良いのですが心配です。7月10日 朝見ると回復していました。 |

7月16日 花の数が極端に少なくなりました。また受粉しても確実に結実しません。途中で小さいまま萎んでしまって、やがて落果してしまいます。なぜこんな現象が起こるのかがはっきりしませんが、やはり気温に問題がありそうです。水分が果実まで届かなかったり、暑さで組織が駄目になったのか、南国の果実とは言えやはり連日の33度や35度では植物もうだってしまいますね。正常な成育活動が阻害されているのでしょう。また受粉もまだ花の香りが漂う時間中は上手く行きますが、開花して3時間後では受粉は成功しないようです。めしべの表面が乾いてしまい受粉出来ないのではと推定しています。受粉は香りが漂う間にするべきでしょう。 |

|

7月21日 毎日暑い日が続きます。開花した花も受粉が成功してもこんな状態になる実が出ています。また育っていても果実があまり大きくなりません。やはり高温による障害が出ているようです。やはり熱帯性の植物とは言え33度や35度の気温は絶えられる限界を越えているのかも知れません。 7月23日 古い株が根ぐされで弱っていたが、排水を良くし少し渇き気味にしていたら、かなり回復してきた。結実した果実もどうやら助かりそうである。おそらく水を少なめに与えた為、新しい根が再生されたものと思われる。このため水を吸い上げる力が出てきたようだ。しかし今までの間枯れてきた枝を幾つか切り取り、メインの枝だけを生かすようにして見たが、これが良かったのだろう。 |

|

|

8月10日 最近左のようなまだ色が付かないままで完熟落果をする実が出てきました。収穫後そのまましておくと色が付いて赤くなってきます。食べてみると味はそれほど他の完熟の実と変わらないような気がします。なぜこんなことが起こるのでしょう。やはり何か完熟の信号が枝に伝わって落果するのでしょうね。ただ気になるのは株によって集中的にそんな状態になる株がある事です。栄養のバランスが悪いのか不足しているのか、気温が35度近くある真夏で特にひどいようです。 今年の収穫がそろそろ始まりました。やはり開花後およそ65日から70日掛かっています。暑い夏ですが通常の時とあまり変わりはない様です。気温が高くても最低でそのくらいの日数が掛かるということです。ただ今年は色が付かないままで完熟落果する実が多くなりました。まあ食べて問題なければ良いですが、商品となると問題がありそうです。ただそのまま保存していると赤くなってきますが、むしろ綺麗な色です。皺になるまで置いて食べてみましたらおいしかったです。甘味が強い感じですが、果汁が少し少ないかな。 |

|

9月9日ごろからまた花が咲き始めました。朝夕の気温が25度を切るようになり花芽が育ってきました。少し花の勢いが無いように見えますが、久しぶりの花です。一方で初夏に咲いた花の実は今が収穫の後半に入り毎日4個、5個と取り入れています。収穫された実は数十個になり食べるのが追いつかなくなり、一部はジャムに加工する事にしました。一応ジャムの原料の処理まで終わりました。残念ながら我が家に白砂糖が無かったのでジャムまでにはなっていません。今年の果実は比較的においしいですね。気温が高かったからかな。しかし水の管理に苦労しました。お陰でみずみずしい果汁が後半は多くなりました。 |

|

|

10月7日 どうやら夏に収穫した果実も昨日最後の実を朝のデザートに食べて終わりです。今年はよく食べましたが、味もなかなか美味でしたね。既に秋の花が咲いて既にかなりの実が生っていますがそれも一応最大限に大きくなったものもあります。花は気温が20度前後になってから毎日咲いています。伸びた新芽が更に大きくなり温室自体がこんもりとなっています。さて花がどこに咲いたか探すのが大変ですが、冬の果実はあまり結実させないで置きます。何れにせよ収穫は来年になりそうですからね。しかし毎日食べていると食べられなくなると寂しいですね。私の娘が病みつきになったと言っていましたが、まさにそうです。写真は最後の果実を収穫する直前の状態です。(9月25日頃) |

|

10月27日 ここ数日急に気温が下がってきました。朝夕の気温が15度近くまで下がり秋らしくなりました。数日前までは秋とは思えない28度前後の気温が続き株の成長がまだ続いていましたが、温室の枠から枝がはみ出て写真のような有様です。秋の果実も結構なっています。まだ大きくなっていますが、そろそろハウスのビニールがけのため整理が必要かもしれません。しかし成っている果物をどう扱うか、考え込んでしまいました。 |

|

|

11月13日 どうやら早めの寒波が九州北部にやって来そうな気候になりました。早速ビニールハウスのビニールをかける事にしましたが、その準備に掛かります。込み入った伸びきった枝葉を落としてすっきりさせましたが、秋に受粉した果実がすでにかなり大きくなっていましたので、枝葉を落とすにあたりかなりとってしまいました。赤い玉は1週間ほど前に整理した果実が時間がたつと熟れたような色になりましたが、多分食べられないでしょう。 |

|

|

|

入り乱れて伸びていた枝を切り詰めて短くしたのですが、そうしないとハウスの中に納まりません。どの枝を切り取ったらよいのか選択が一苦労でした。一部弱った古株を処分し来年育てたい株を新たにハウス内に植えました。ここまで整理するとビニールハウスの中に納まりそうです。それにしても季節はあっと言う間に過ぎ去っていきました。ただ今年の栽培はかなりの収穫がありおかげでジャムまで作ることが出来ました。ジャムの作り方はそれ程難しくはありません。別のページに紹介しましょう。前回製造した分をパンに塗ったりヨーグルトに混ぜて食べていますが、なかなか美味しいですよ。 |

|

12月26日 いよいよ本格的な冬の到来で早朝は気温が下がり霜が降りる時があります。晴れた朝はパッションフルーツにとっては過酷な状態です。ハウスの中は5度以下に下がる事は無いのですが、ビニールを被せただけの株はまともに気温が下がってきますが、霜は何とか防げます。しかし実験的に覆いをしていない株は写真のように葉っぱが透き通って死んでしまうようです。はたして春までもてるかどうか実験しています。 |

|

|

現在のハウスの中と外の状況です。外の株にはビニールのカバーをした株と露出したままの株とで実験しています。はたして福岡でハウス無しで育つのか?今までの経験からはビニールの覆いをするだけで何とか越冬可能ですが、覆いをしなければやはり葉が霜に遭うと駄目みたいですが、はたして全部駄目なのか春になり暖かくなると新芽が出てくるのか試してみます。 |

|

どうやら寒さも峠を越えたようです。しかしこの冬は例年に無く寒い日があり、積雪があったり凍ったりしたおかげで温室に入れないままビニールを被せた株はごらんのように葉がほとんど無いくらいに枯れています。やはり福岡の冬の気候では温室なしに越冬するのが難しいのでしょう。秋に結実した果実は熟す事が出来ず、落果しています。温室の方はヒーターのおかげで5度以下に下がる事が無いので弱っていますが青い葉を残しています。まだ果実もこれから熟成するかどうかです。ビニールだけの株は枯れた枝や葉を落とすために刈り込みましたが、はたして春が来てから芽を出してくれるかどうかを見て行くつもりです。 |

|

|

3月15日 いよいよ暖かくなりました。ビニールを被せた株はかろうじて新芽を出しているようです。しかしほとんど野ざらしに近い株はご覧の様に哀れな状態です。ほとんど枯れてしまったかようです。一応このままもう少し様子を見てみます。新しい芽が出れば良いのですが。多分難しそうですね。 |

|

4月18日 このところ日中が20度を越える暖かさですが、いよいよ新しい芽が育ってきました。しかし育ちが少し遅くなったようです。多分遅くまで昨年の果実を付けたままにしていたことが原因かもしれません。試験的に昨年秋に幹をを刈り込んだ株は早々に新芽が出てかなり伸びています。そろそろ花芽が付くのではないかと思われます。冬の収穫をあきらめて剪定を実施したほうが翌年のスタートが早くなるようで、遅くまで結実させたままでいると弊害がそんな所にも出てくると考えています。 3,4月に長期に完熟した果実は冬育った割には結構甘さも香りもあります。食べても美味しく夏の収穫とあまり変わりませんね。早い時期から結構な数の果実を食べています。 |

|

|

昨年末に剪定を行った株ですが、既に相当伸びています。やはり新しい芽が早くから出ていますので育ちが速く,おそらく半月以上早く育っているようです。冬の収穫をやめて思い切った剪定を行っていたほうが翌年の育ちが早く、結果として夏の収穫も早くなるのではないでしょうか。遅くまで果実を成らせる事が果たして良いのかどうか、悩むところです。しかし思わぬ時期に果実を食べられる事も魅力的ですね。 |

|

5月17日やっと花が咲いているのを確認したが、とき既に遅く受粉は出来ず。うかつにもまだ咲かないだろうと考えていたら、葉っぱの影でひっそりと咲いており、気が付いたら既にしぼんでいた。多分昨日咲いたのだろう。 |

5月22日やっと一つ受粉に成功したが、少々夕方に近かったが雨上がりで気温が少し低かったのと、湿気が多かったのでで多分大丈夫だろう。雨の降った21日にも花が二つほど咲いたが、雨の為受粉は出来なかった。 |

|

5月28日 昨年夏に挿し木で育てた苗が最初の花をつけましたが開花でうれしくなります。同じ頃植えた株もありますが、いっこうに花芽が現れないのもあり、同じ頃に植えた苗も条件の違いがあったのでしょう。どんな違いでこうなるのか調べていますが、土の栄養状態の違い位しか考えられません。 また冬の温室内の温度管理が低すぎたと反省しています。昨年は加温のヒーターで大体7度前後にしていましたが、今年は省エネのため、5度前後に低く設定していました。これで発芽後の芽の育ちが遅くなり、全体の生育が一ヶ月は遅れてしまいました。 |

|

|

今年最初の結実ですが、かなり遅れてしまいました。原因をまとめると冬の果実の熟成が遅れて収穫が春先になり、剪定が遅れた事が一つの原因と考えられます。株の中でも果実を成らさず、晩秋に剪定作業をした株は芽の伸びが良く花芽も早くから付いたようです。 |

|

|

|

|

今年になって気が付いたのですが、花のめしべが変形しているのが見つかりました。めしべの先が未発達なのです。赤○がその部分です。これが今年は幾つか見つかりました。例年に比べて多いい様です。何故こんな事が起こるのか栄養不足か?または株自体が古くなったからか?判りませんが、生殖率が落ちているのは確かなようです。結実に影響が有るのだろうか??またまた疑問を生じましたが、原因を究明したいです。どうも既に4年目の株に出ているような気がするのですが、はたしてこれが原因かどうか。 |

|

|

|

6月17日 パッションフルーツの栽培にはあまり害虫の心配はありませんが、今年はこのカメムシが株に取り付いているのを幾つか見ました。そのつど取り除いていますが、花芽などから液汁を吸い出しているようです。パッションフルーツに見られた害虫はこのほか蛾の幼虫も数回取り除きました。やはり害虫がまったくいない訳ではなさそうです。ただ見つけたら取り除いておいた方が良さそうです。しかしだからといって農薬を撒くような事は避けるべきです。 6月20日 ところでここ数日受粉した花の結実率を見ていたのですが、やはり雌蕊が変形している花は結実しないか結実しても実が小さく落ちてしまいます。このためか今年は着果率がかなり低くなっています。受粉した花から成果までなる率は例年80%を越えていましたが、どうもこれを下回っているようです。今年は例年になく結実が悪いです。雌蕊が変形していた花は受粉してもこんな状態で終わります。水が少なかったのか、土の栄養が不足しているのか、樹木の老化から来るのか、さて原因が何かもう少し調べる必要がありそうです。 |

|

6月26日 初めてこんな光景を目にしました。どうも上の写真のカメムシの幼虫のようです。やはり卵を産んでいたのでしょう。そろって一枚の葉の上に集まっています。すかさず殺虫剤を撒いたらいなくなりましたが、初めての事件です。今年の花の変形や受粉後の結実が悪い事などの要因がこのカメムシの発生と関係が有るかもしれません。カメムシが花芽に取り付いて花が栄養を取られ十分に発育しなかったのかもしれません。調べる必要があります。 7月8日 今年の着果率は6月以降では50%前後のような気がします。昨年に比較して遥かに悪いです。もちろん梅雨時期は雨のため受粉率が極端に下がるが、今年は特に悪いのです。7月の花の数もかなり少なくこのままだと気温が上るこれからの花数は期待できません。収穫も相当悪そうです。 |

|

|

7月17日 最近花がほとんど咲きません。今年やっと伸びてきた株には時々花は付くくらいで、5月、6月と花をつけた株はもう1週間ほど花が咲いていません。確かに例年気温が30度を超えてくると極端に花芽が付かなくなります。今年は梅雨時期の気温が高い日が多く30度を超える日が続きます。花芽が付いていないのです。やはり25度前後までの時に花芽が出来るし、温度が30度をいつも超える状態だと開花まで行かずに落花してしまうようです。まあそれでもざっと40個近くの果実がなっていますので満足せざるを得ませんね。ただ遅れて育った新しい株にはまだ花が咲きそうですし、受粉によって結実すると思います。やはり株の勢いがありそうです。ただしばらくほって置いたら新しい枝が伸びてこんな有様です。もう少し面倒見ておけば良かったのだが。 7月20日 やっと花の数が10個ぐらい咲きました。やはり例年とちっがて咲くのが遅いし数も少ないです。しかも老木ほど花数が少ない様です。シーズンが終わったら古い株を整理しようと考えています。毎年毎年違った様相を見せるのでなかなか奥が深い栽培ですね。 |

|

7月28日 今年の梅雨はまだ終わっていません。連日の大雨で庭は水があふれて大変でした。そろそろパッションフルーツの新しい枝が暴走しはじめました。雨続きで手を入れる間もなく一斉に伸び始めましたが、しかしいっこうに花は咲きません。やはり気温が高くなり花芽が付かない状態のようです。結実した実の中には色づいて来たものもあります。しかし収穫は多分昨年より一月後れになりそうです。今年は栽培の手順が狂ったみたいです。右下の写真は花芽が付いたものの花にならずに終わっていますが、今年はこの数がとても多く残念です。もう一月早く生育が進んでいたら真夏の暑さが来ないうちに多くの花を咲かせる事が出来たのではと反省しています。やはり日中30度を超えるような暑さ、また夜の気温も25度以上30度近くになると花が育たないようです。今年は収穫が少ないです。一個収穫やはり受粉後65日かかった。 8月1日 収穫4個 受粉後64〜66日を要した。1っ個は落果していた。完熟である。重さは89gr〜59grまで平均して70grは普通である。早く食べたいが皺が入るまで我慢だあ!!。 |

|

|

8月11日 8個の収穫があったが、重量は97gr〜58grとばらつきがありますが、平均すると78grとまあまあの所かな。1週間ほど前に収穫した果実を食べてみたが味はなかなか美味であります。冷蔵庫で2日ほど冷やして食べてみましたが、甘味も多く酸味とのバランスが良いです。気温が高くなったのが良かったのかな。ただ収穫量は例年に比べ少なくなりましたが、これから数日収穫が続くでしょう。ジャムが作れるほどの収穫があると良いのですが。ところでこの2,3日間に開花が数個ありました。雨続きで気温が少し低かったのでしょう。今から熟すまでに70日は掛かるでしょうから収穫は11月の中旬かな? |

|

8月17日 今日の収穫は4個であるが果実の表面の色にかなりの差がある。どの果実も一応完熟で落果寸前であったが、実際に収穫すると明らかに色が違う。赤みの強い果実は太陽の光が届く空間で成熟したもので、くすんだ色の果実は込み合った枝葉の影で成熟した果実である。やはり果実の色はある程度光が当たる条件で育てたほうが良い色になる。このことは商品として出荷したりする場合は商品価値にずいぶんと差が出てくるだろう。ただし食べてみるとそれほどの差は無いようなのだが、もう少し食べて比べてみたい。ただ数日立つと皆同じような紫になります。この2,3日遅れた株で花が咲いたが果実の生育がこの暑さの中でどうなってゆくか観察したい。 |

|

|

8月21日 収穫はほぼ前半を過ぎた所ですが、今日の収穫で大きな果実が収穫できました。重さがなんと104gr、普通は65gr〜85grですが、それに比べると大きいです。左の写真は左の実は一緒に収穫したもので、右下は5日ほど前に収穫した物です。このように最初収穫した果実の色がかなり違いますが、5日ぐらいたつとほとんどが紫色が濃くなってきます。しかし今回の果実はわが果実園ではお目にかかった事のないような大きさでした。さて味は?? |

|

|

9月16日秋の花が咲き始めました。気温が朝夕20度前後まで下がってきたので、花が咲き出し、この数日で20個近くの花が咲いています。受粉するにはちょっと問題ありで、完熟時期が来年になります。前ににも記述したように気温が下がってくるため熟成が極端に遅れてきます。夏の果実は大体65日から75日ぐらいで完熟しますが、気温が下がってくる秋から冬に掛けては凡そ倍以上の日数が掛かりますが、これも冬季に5−10度の温室に入れての条件ですから、入れなかったらまず収穫は望めません。 |

|

9月17日 この果実はあと数日で今年の夏の最後の収穫になるでしょう。やはり今年は生育が全体に遅れてしまいました。スタートの温室管理の失敗ですね。また気候が長梅雨など異常だった事も影響があったのでしょうか。しかし果実の味は甘さが強く香りも良く最高でした。全体に実のサイズも例年に比べ大きくなったのも果実が少なかったからでしょう。要するに一般的に果実の数を少なくすると大きな実になると言うことですな。それにしても毎日食べていますが、今年は甘くて美味しい実が多いですね。 10月4日 秋の花が盛んに咲いています。一日で十数個の花が咲いていますが今年は結実させないため受粉は行っていません。大きな温室でもあればそのまま冬場に向かって生育させれば2回目の収穫が望めますが、それが出来なければ来年まで収穫が持ち越しになり、春先の生育に支障を来たしてしまいます。8月の終わりから9月始めの花は受粉しましたが、これなら年内の収穫が望めます。 |

|

|

10月12日 この秋は人工受粉を完全に止めていますが、驚く事にかなりの数の実が生っています。写真で見ると判りますが、後ろのほうの大きな実は8月下旬に受粉させた果実ですが、前方の果実はまったく人工的に受粉をしないのに実が生っています。その結実率は凡そ花の10個に1個が結実した感じです。やはり福岡でも自然に受粉しているのですね。確かに八重山地方では自然の状態で野生化したパッションフルーツに実が生っていましたが、はたして福岡では難しいと考えていましたが、どうも訂正する必要がありそうです。どんな昆虫が受粉の媒介をしているのかわかりませんが、多分色々な虫が媒介者になっているのでしょう。 熟成した果実が自然に落ちますが、茂った葉の中で育っていた果実が知らぬ間に落果していることが何回かありました。表面的には何も傷も無いのですが、どうも長く保存していると、下に落ちたときの打ち所によってはそこから表皮が腐れ掛ける事があります。皺が入るまで保存していたら、果皮の一部が痛んでしまったと言う事が時々ありますので、この時は出来るだけ早めに食べるようにしています。中まで痛まぬうちに食べたが良いですね。上の方にその写真があります。 |

|

10月15日 11月になるとそろそろ冬支度の準備をしますが、鉢植えの株は寒さを避けるため取り込みやすいように枝などを整理します。またこの夏を過ごして株は驚くほど成長をしたため鉢が小さくなったり、地面に直接置いた鉢底から根が張り出したり、結構問題も起きています。これを動かす訳ですからいろいろ注意も必要です。冬に備えるために取り込む時に一回り大きな鉢に植え替えても良いでしょう。また後の温度管理がうまく出来るのなら思い切って剪定を行い株を小さくします。ただ温度管理が十分出来ないとき本格的な剪定は来年の春を待った方が良いかもしれません。収穫の終わった枝を先端30cm〜50cm位を切ります。そして枝の付け根近くに芽が出てきたときにその芽を育てるため枝元から30cmから50cmの部分まで切り込みます。秋にあまり切り込むと葉っぱによる栄養生産が少なくなり開花後の成長が遅れます。また植替える時も根を傷めますので水を吸い上げる力が弱くなり、全体に水が不足します。そこで枝を切って全体を小さくして置けば、葉っぱからの水分の蒸発を少なくする意味も有ります。さて私の温室は何処にあるのでしょう。もう茂って凄い事になっています。(右s写真)これにビニールカバーを掛けるのにはどう剪定したら良いのか思案中です。 |

10月25日現在の温室??幾つかの果実もまだ付いていますから剪定するのが大変ですね。株が4本ほど有りますから枝の選択が至難の業です。まあ毎日少しずつ切り詰めてゆきましょう。

|

|

10月31日 早いもので10月も今日一日になりました、なんと気温は最高で27度まで上って作業中汗ばむ陽気でした。さていよいよビニールハウスに取り込んだりカバーを掛ける準備に入りました。その前に一体どの位株が大きくなっているのかを知りたいので、枝を伸ばして計測してみました。対象の株(右写真)は既に4年を過ぎて5年近くなる植え替えのページに載せている大きな鉢植えの株です。多くの枝が隣のハウスの上まで伸びているので目的の枝を取り出すのに一苦労でした。蔓が延びて絡み合っているのでどれがどの株の枝かをチェックしながらです。左の写真は取り出した枝を並べてみた所ですが、残念ながらもう一本の大きな枝がハウスの向こうまで伸びてはづす事が難しくなったのです。午前中の作業では取り出すことが出来ませんでしたが、枝(蔓)の数は凡そ15本ぐらいで、蔓の総延長は約30mを超えるほどです。既に一部剪定をしていましたので、実際はおそらく35mぐらいにはなっているようです。パッションフルーツの成長力は驚きです。前回測った4年物のときは25mぐらいでしたからそれを超える大きさです。以前農業を営む知人にあげた苗が本格的なハウスで栽培したら2年で凄く伸びて大変だと言っていましたが、想像できるような気がします。更に秋の花から結実した未熟の実が30個近くなっていますが、これも剪定で切り落とす事になります。何かもったいないような気がします。 |

|

今年の夏に収穫した果実の残ったヘタの部分で、二つほど見えています。このような枝は付け根の所から30cmぐらいまで切り詰めて置きます。このまま放置してはとんでもなく来年は延びてしまいますが、花が先端に咲くので凄く伸びた枝の先端に実がなることになり、枝葉が茂って扱いが難しくなります。思い切って切り詰めて行くつもりです。 |

|

|

11月15日 だいぶ福岡でも気温が下がってきました。いよいよハウスの中にビニールを掛ける時が来たようです。少しずつ枝を切り詰めてきましたが、かなりすっきりしました。もう少し作業が残っていますが、そろそろカバーをかけようと思います。10月25日の写真と比べると枝が少なくなっています。まだ手前のほうが密集していますがとにかくハウスの中に入るようにするのが目的です。かなりの数の果実が犠牲になりますが、止む得ないですね。 |

|

11月23日 いよいよハウスに閉じ込める事になりました。かなり株を切り込んでハウス内に収めましたが、例の鉢植えの根っこが外に出て地面に生えてしまった株はハウス内に収められないので自作のビニールの袋を作り被せる事にしました。まだ気温がそれ程低く無いので上は明けたままです。こんな不細工なカバーですが、掛けるのに半日掛けました。まるで幽霊のような無様な格好ですが、これで冬が越せれば万歳ですね。中の株は枝をかなり落としてすんなりしています。ただ今日のように気温が高くなって中が蒸れない様に気をつけます。 |

|

|

12月8日 この数日は朝の気温が5度前後まで下がっています。 |

|

1月3日 いよいよ年を越しました。気温も福岡では一時最低2度まで下がり、愛犬の水に薄く氷が張る時もありました。 |

|

|

1月15日 5日ほど前に収穫した今年初めてのパッションフルーツです。少し皺が入っていますが、紛れも無い落果による収穫で、重さ85grは大きい方ですかな。もう少し皺が入ったら食べてみます。 |

|

1月25日 今年の冬は寒暖の差が激しく春のような日も有りましたが、気温がマイナスになるような日も数回ありました。愛犬の飲み水が氷ってうろうろするような日が3回ほどありました。 |

|

|

2月2日 季節は進んで明日は節分です。ハウスの中がどうなっているのか、寒さの影響は無いのか心配していましたが、剪定した枝には既には新しい芽がかなり伸びていました、ハウスの中の最高最低の温度計を見てみると最高は40度最低は4度となっています。 |

|

3月17日 久しぶりのレポートです。

朝から気温が上ってきました。ハウスのビニールを巻き上げて外の空気をいっぱいに入れてやると伸びた新しい枝が背伸びして外に出たがるようです。 |

|

|

3月27日 今は桜が満開ですが、昨日と今日は季節が冬に戻ったような寒さになり朝の気温は放射冷却現象で氷点下ではありませんが5度以下に下がったようでした。 |

次のページへ

次のページへ